趙 孟佑

工学部宇宙・半導体工学科教授九州工業大学大学院工学研究院

宇宙システム工学研究系教授

革新的宇宙利用実証ラボラトリー

人工衛星開発の

全体を見渡せる人材を育成

国内私立大学では

先駆けとなるプロジェクト

1辺10㎝(重量約1㎏)の立方体サイズからなる「キューブサット」といわれる超小型衛星。「高度技術者育成プログラム」は、このキューブサットの設計・製造・運用について実体験で学ぶプログラムです。2030年度までに、最大9機の設計・製造・運用を計画しています。

本学が国内の私立大学のなかで先駆けて、2021年からこのような取り組みを始めたのには理由があります。

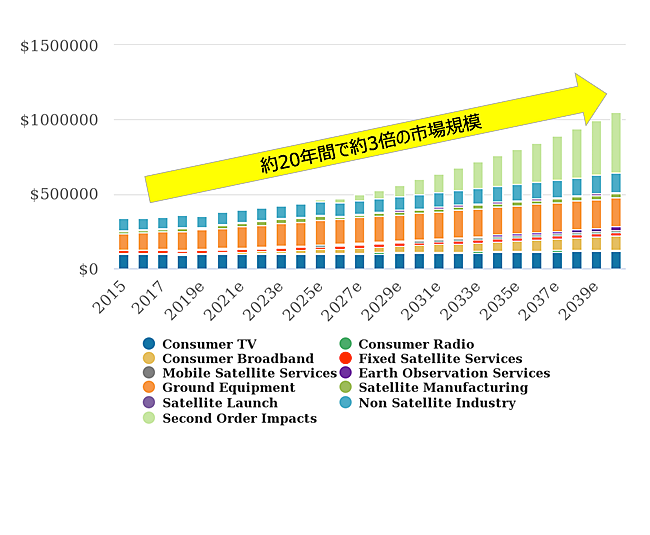

宇宙産業は今、大きな変動期を迎えています。もともと宇宙開発は国家事業が中心でしたが、近年は民間主導になってきました。特にアメリカの民間企業による開発は活発で、よく知られているのはイーロン・マスク氏のスペースX社。従来、NASAがやっていた仕事が民間に置き換えられ始めているのです。

同様に、日本でも多くの宇宙関係のベンチャー企業が生まれています。しかし現状では、それを支える人材が不足しています。特に人工衛星に関して、その中身を理解し、製造できる技術者は少なく、日本の宇宙産業の広がりは滞りがちです。そこで本学は、超小型衛星の開発と運用を最初から最後まで現場で経験した人材を養うべく、本プログラムを誕生させたのです。

<

<多様性のあるチームで取り組み、

あらゆる専門家と協働できる力を身につける

学生はこのプログラムを経験することで、技術の修得はもちろんですが、それ以上に全体を見渡す力や長期的なものの見方、考え方を身につけられます。また、学科を問わず参加者を募っており、さまざまな学科の学生が集まることによる多様性を重視しています。というのも、宇宙工学は総合工学と言われるほど、多彩な学問が交わっているからです。人工衛星を作るには機械・電気・情報・材料などの知識が必要ですが、運用する立場では、防災や土木など、あらゆる分野が関わってきます。専門性をもった人が集まり、異なる分野の専門家とのディスカッションが必要になるのです。そのため、違う背景をもった人間同士が協働するという体験を、多くの学生にしてもらいたいと考えています。プロジェクトに参加し、仲間と協働する中で培った経験は、将来どのような分野に進んだとしても活かすことができるでしょう。

宇宙分野での学びや経験を積むにあたり、千葉工業大学はとてもよい環境にあります。本学では、ロケットの打ち上げに関する研究も行っているため、その環境を活かして、いずれは打ち上げから人工衛星のミッションまでを学内で一元化することも夢ではありません。世界の大学でまだどこもやっていないことですから、挑戦する価値はきっとあるはずです。